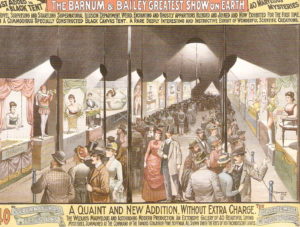

A Westworld (WW), il gigantesco parco a tema gestito dalla Delos Corporation, spiega il Dottor Ford, suo direttore creativo, non si va tanto per trovare conferma di quello che già si è, quanto per avere un assaggio di quello che si potrebbe essere. Chi va a WW per dare libero sfogo alle fantasie più estreme è consapevole del fatto che il gioco si fa più duro man mano che ci si allontana dal centro e si procede verso il confine, andando da Sweetwater, la città all’ingresso del parco, verso Pariah, ricettacolo di delinquenti ed emarginati appositamente concepita per avere un aspetto “Tex-Mex”. Ma, a ben guardare, di confini il parco è disseminato un po’ dovunque, dal momento che i visitatori (guests) interagiscono con una popolazione di cyborg (hosts) perfettamente programmati per essere indistinguibili dagli umani.

Nel mantenere questa ambiguità su chi siano effettivamente gli Altri a WW, se gli umani che arrivano da fuori o gli androidi che vivono lì dentro, la serie TV della HBO ci racconta l’attrazione e il rischio del confine, coniugando il mito della frontiera spaziale tipico del genere western, con quello della frontiera della vita biologica proprio della fantascienza sull’intelligenza artificiale (IA). In entrambi i generi, l’immaginario è caratterizzato in senso fortemente patriarcale. Tradizionalmente, nel western, l’uomo alla frontiera è l’avventuriero, l’esploratore, il fuorilegge temerario protagonista dell’azione, mentre la donna alla frontiera, perché sia funzionale alla piena espressione delle capacità e possibilità del soggetto maschile, è vulnerabile e passiva, un oggetto da proteggere e possedere che facilita la buona riuscita della conquista della terra di cui è anche rappresentazione metonimica.

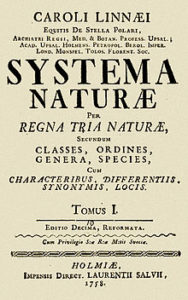

D’altra parte, nella fantascienza sull’IA lo scienziato (qui per giunta raddoppiato nella diade Ford-Arnold) che nel segreto del suo laboratorio riproduce la vita in totale solitudine e senza l’ausilio della componente femminile, ripropone il god-trick del creatore che con la sua hybris oltrepassa il limite della vita umana. Ma il confine è uno spazio tanto codificato quanto instabile. Definito dall’insieme dei suoi attraversamenti sia materiali che simbolici, il confine è un t(r)opos privilegiato per osservare le dinamiche anche contrastanti che mette in atto: ecco perché, al di là dell’originalità narrativa e della qualità della scrittura che hanno decretato fin da subito la sua popolarità, è interessante guardare come WW articoli queste dinamiche, esplorando molteplici livelli del confine fra umano e macchinico. Nelle riflessioni che seguono mi soffermo in particolare sulla rappresentazione di genere ed etnia nella serie, per vedere come, e soprattutto rispetto a quali relazioni di differenza, alcuni personaggi superano i confini in cui li incasellano le premesse narrative.

I filoni narrativi più collaudati nel parco sembrano funzionare grazie alla riproposizione dei ruoli fissi che gli hosts performano in loop per i guests. Questi ultimi, in prevalenza ricchi maschi bianchi di cui la coppia Logan/William è l’esempio prototipico, vanno a WW per sperimentare il piacere e il potere dell’avventura. Stupri, risse, omicidi sono all’ordine del giorno, ma sono solo i guests a poterli “agire”, mentre gli hosts eseguono le funzioni per le quali sono stati programmati, fondamentalmente soggiacere, quando non soccombere, alle fantasie sfrenate dei visitatori (gli hosts possono morire per mano dei guests, ma non viceversa). Si tratta di fantasie decisamente declinate al maschile, dato che pochissime sono le scene funzionali allo sviluppo del racconto in cui appaiono guests donne e inoltre, rispetto alle hosts di sesso femminile tutte molto attraenti, non viene dato alcun peso a relazioni né etero né omosessuali con hosts di sesso maschile: al Mariposa Saloon, il bordello della città di Sweetwater, per esempio, vediamo solo sex workers donne, se si eccettua una breve scena di sesso a tre di cui è protagonista Logan nel primo episodio.

Le due protagoniste femminili della storia, Dolores e Maeve, offrono una prospettiva che, se è forse esagerato definire femminista, non resta sicuramente ancorata agli stereotipi cui inizialmente allude. Dolores è un’ingenua e sognatrice figlia di famiglia dall’aspetto etereo – bionda, occhi azzurri, carnagione pallida, una specie di mix western di Alice e di principessa Disney –, costantemente in pericolo e in attesa di riunirsi al suo principe (Teddy) o di essere salvata dall’eroe buono (William), figure altrettanto tagliate con l’accetta che ne costituiscono la controparte maschile.

Al contrario Maeve, madame del Mariposa Saloon, è scanzonata, per nulla sprovveduta e molto sensuale: capelli, pelle e occhi scuri, nel suo vestito da seduttrice Maeve impersona la parte di chi vive “alla giornata” (come fa d’altronde ogni host senza saperlo) e ha imparato a cavarsela da sola, non aspetta nessun eroe se non i clienti del Mariposa Saloon, e invece di fantasticare sull’amore romantico preferisce scopare con Hector Escaton, bel tenebroso dal grilletto facile. Entrambe tuttavia, man mano che la storia progredisce, sembrano deviare, seppure in modi diversi, dal ruolo di genere che è stato loro assegnato: e lo fanno sia letteralmente, mostrando di poter uscire fuori narrative e recuperare la memoria di un vissuto diverso, sia simbolicamente rispetto all’immaginario che evocano e da cui progressivamente si discostano. Destinate a ricoprire all’infinito il ruolo dell’Altro in una storia già scritta, Dolores e Maeve si costruiscono una storia alternativa a partire da quella che hanno già vissuto ma che è stata loro cancellata programmaticamente.

[Spoiler Alert] Mentre Dolores si avvia verso il centro del labirinto, scopriamo che molto probabilmente è stata vittima di uno stupro, che il suo iniziale salvatore (William) è in realtà il suo persecutore (The Man in Black), che nel suo personaggio è stata inglobata la narrative di Wyatt, l’imprendibile bandito autore dei massacri di di WW cui tutti danno la caccia (che di fatto è lei), e che la capacità di uccidere di cui è dotata si volgerà contro il suo stesso creatore. Lungo questo percorso, Dolores vive una specie di inabissamento progressivo, aggirandosi fra differenti livelli spazio temporali per sottrarsi alla ripetizione che la imprigiona alla ricerca di un’identità profonda di cui vuole a tutti i costi riappropriarsi. Per converso Maeve, che in una scena dell’E08 vediamo sdraiata sulla nuda terra proprio al centro del labirinto, insieme alla figlia con cui è stata violentemente uccisa e di cui andrà alla ricerca fino alla fine, compie un percorso di liberazione inverso, un andare verso l’Altro che comporta l’uscita dal ruolo nel quale è intrappolata, tanto che della sua vicenda è stata data anche un’interessante lettura in chiave transgender. Il suo cambiamento avviene in modo molto più concreto e doloroso di quanto non accada a Dolores. Maeve deve esporsi fisicamente e morire violentemente molte volte per conquistare finalmente l’accesso all’upgrade che le consentirà di organizzare la rivolta finale. Il suo riscatto è come la fuga da una gigantesca gabbia: lo stesso che vorrebbe compiere l’uccellino-host che nell’E05 va a posarsi sulla sua mano dopo esser stato riparato da Felix, il tecnico-chirurgo asioamericano del Livestock Management, reparto “riparazioni” della Delos, che mostra a Maeve come tutte le sue azioni dipendano dal core programming, e che la fa anche entrare nelle stanze dove gli hosts sono creati, rendendola testimone della nascita della sua stessa specie.

Dolores non cerca mai di uscire dal parco del quale è l’host più “anziano”, Maeve sente di non appartenervi affatto. La rivolta di Dolores rimane in fondo individuale, e pur scardinando lo stereotipo nella quale è intrappolata dalla narrative assegnatale, anche la sua vendetta è compiuta sulla base di una motivazione fortemente personale (la strage della sua famiglia e la violenza subita). In questo percorso di individuazione Dolores è sempre accompagnata per mano, non la vediamo distesa su un tavolo in posizione orizzontale come spesso Maeve – sottoposta a continue riparazioni materiali –, ma perlopiù seduta in “modalità-analisi”, in dialogo (guidato) con Ford o Bernard Lowe, suo primo collaboratore alla guida della Divisione Programmazione.

Maeve sa di essere una macchina manovrata dall’alto, e non ha bisogno di cercare se stessa; anche il ricordo della morte della figlia scatena in lei un desiderio di ribellione collettiva piuttosto che di vendetta personale. La sua autonomia non è mai l’individualismo di Dolores, perché Maeve sa perfettamente che per ribellarsi ai padroni è necessaria una sollevazione condivisa dal basso, e per far questo bisogna radunare il maggior numero possibile di hosts: peraltro, contrariamente a quanto accade a Dolores, la cui evoluzione è curata passo dopo passo dai massimi vertici della Delos, essendone anche il progetto più ambizioso, ad aiutare Maeve fra i guests è invece Felix, personaggio che occupa una posizione di subalternità nella gerarchia della corporation, essendo in definitiva un sottoposto che esegue gli ordini dei piani alti.

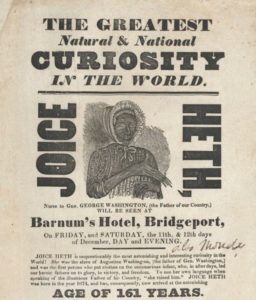

Se come ha scritto Aaron Bady in un articolo sul New Yorker ogni storia di robot racconta la resistenza dei lavoratori contro il padrone che li sottopone a condizioni disumane di sfruttamento, e anche le storie western incentrate sulla guerra civile americana parlano soprattutto – come insegna W. E. DuBois – della rivolta degli schiavi neri contro i padroni bianchi per la conquista della libertà, l’emancipazione di Maeve come cyborg femmina che è anche e soprattutto un cyborg femmina nero acquista un significato molto diverso da quella di Dolores, con cui pure condivide parte del percorso. Infatti, nonostante sia Dolores che Maeve si liberino della femminilità stereotipata che rappresentano (dove comunque Dolores è già lo stereotipo alto e Maeve quello basso), Dolores resta una figura privilegiata e tutto sommato integrata, mentre Maeve mantiene sempre una posizione marginale e doppiamente subalterna, perché non è soltanto l’Altro dell’umano maschio, ma è anche l’Altro dell’umano maschio bianco.

La questione non è ovviamente così schematica, perché la connotazione etnica non è in sé un indicatore stabile di subalternità a WW, ma dipende molto dal confine che mette in pericolo e dalle relazioni di potere che chiama in causa. Prendiamo ad esempio Charlotte Hale, rampante direttore esecutivo della Delos. Quando nell’E07 Theresa Cullen, la Responsabile Operativa del parco, si reca nella stanza di Charlotte, questa ostenta molto tranquillamente la propria relazione sessuale con lo stesso personaggio con cui guarda caso si accompagna Maeve, cioè Escaton. Ma se Maeve ed Escaton si rapportano in una posizione assolutamente paritaria, Charlotte nel suo ruolo partecipa di un potere patriarcale rispetto al quale Escaton appare un mero strumento di piacere per giunta gratuito, dato che Charlotte non è tecnicamente una guest e quindi non ha bisogno di pagare per divertirsi con le attrazioni del parco (si noti che in tutta la scena Escaton rimane legato alla spalliera del letto facendo da sfondo al dialogo fra le due donne al quale non prende parte in alcun modo, quasi fosse in modalità stand-by). Di contro, la scena a mio parere forse più disturbante dell’intera serie vede nell’E05 Elsie Hughes, collaboratrice di Bernard, alle prese con Bart, un host nero che dev’essere ricondizionato, inquadrato di profilo dietro a un tavolo in modo da evidenziarne i genitali mentre cerca goffamente di versare dell’acqua in un bicchiere.

Qui Elsie si lascia andare a una battuta sessista e razzista sul suo “talento”, che sarà tragicamente sprecato nella nuova narrative cui è destinato (quale non è dato sapere), mostrando come lo sguardo e le parole di Elsie nel ruolo di potere che in quel momento occupa (come del resto quando bacia Clementine nell’E01) riducano il difettoso Bart a un corpo-oggetto, escludendolo da una storia il cui antefatto e i cui sviluppi non conosceremo mai.

Che in WW anche le IA non solo femmina abbiano diverse etnie, contrariamente a quanto accade di solito, è senz’altro un aspetto interessante della serie, dove due degli hosts protagonisti, Maeve e Bernard, sono neri: tuttavia rispetto a Maeve, l’appartenenza etnica sembra mantenere Bernard – che inizialmente non sappiamo nemmeno essere un host –in una posizione di subordinazione rispetto agli altri personaggi con cui si relaziona maggiormente. Bernard infatti è di fatto una replica con la pelle nera di Arnold, il primo co-creatore del parco con Ford, e la sua apparente posizione di parità è in realtà una manipolazione orchestrata da Ford che nella relazione mantiene sempre il potere maggiore (chi ha visto la serie potrebbe pensare lo stesso riguardo a Maeve, soprattutto considerando la scena finale del treno, ma da spettatori ci conforta sospendere le ipotesi più facili e aspettare la seconda stagione). È stato notato, peraltro, che la figura di Bernard è costruita in modo appositamente femminilizzato, definita più da quello che gli è stato fatto che da quello che ha fatto: per esempio, la sua (seppur falsa) memoria incentrata sull’accudimento del figlio malato da un lato lo maternizza e dall’altro, rispetto alla coppia di creatori maschi Ford-Arnold da cui “discende”, lo pone in una posizione di ricettività passiva (Bernard è colui che accoglie il core code di Arnold).

In definitiva, se c’è una cosa che la narrazione di Westworld ci mostra molto bene, pur lasciando ampio margine nel rispetto dello spettatore a numerosi dubbi, ripensamenti e capovolgimenti che appaiono sempre possibili, è che i confini dell’umano non hanno proprietà stabili, ma il loro significato dipende dagli attraversamenti e dalle dinamiche di potere e resistenza che riescono a mettere in gioco. L’importante è ricordare che arrivare a toccare il confine è un piacere violento, ma che le conseguenze possono esserlo altrettanto.

ive sulle applicazioni da rimorchio gay, maschio che cerca maschio. Se in generale ci sarebbe molto da riflettere sulla misoginia espressa all’interno dello spazio gay, nello specifico di questa trasmissione televisiva, la produzione di un modello di gay egemonico viaggia di pari passo con la riaffermazione costante della mascolinità egemonica, con continui riferimenti al vero uomo, un modello a cui per la prima volta anche i gay hanno accesso.

ive sulle applicazioni da rimorchio gay, maschio che cerca maschio. Se in generale ci sarebbe molto da riflettere sulla misoginia espressa all’interno dello spazio gay, nello specifico di questa trasmissione televisiva, la produzione di un modello di gay egemonico viaggia di pari passo con la riaffermazione costante della mascolinità egemonica, con continui riferimenti al vero uomo, un modello a cui per la prima volta anche i gay hanno accesso.  o che adottano un stile di vita “proprio”. L’intimità è un premio/una consolazione per chi accumula frustrazioni nella quotidianità dell’oppressione e dello sfruttamento della vita pubblica. Questo nido è la prigione in cui confinare ogni forma di sessualità non conforme, soprattutto quelle che hanno ripercussioni nello spazio pubblico e s’impongono con la visibilità, pretendendo riconoscimento. Normalizzare, dunque, significa bonificare tutto ciò che evade dallo spazio del privato creando la convenzione per qualunque narrazione di affetti. La matrice eteronormata, attraverso il rispetto più o meno consapevole delle forme di relazione istituzionalizzate, si radica nella struttura della nostra società fino a farsi trasparente; in questo modo essa può continuare a regolare la normalità oltre i confini del sesso e della pratica eterosessuale in un regime di visibilità che anche in questo senso può essere definito omonormativo.

o che adottano un stile di vita “proprio”. L’intimità è un premio/una consolazione per chi accumula frustrazioni nella quotidianità dell’oppressione e dello sfruttamento della vita pubblica. Questo nido è la prigione in cui confinare ogni forma di sessualità non conforme, soprattutto quelle che hanno ripercussioni nello spazio pubblico e s’impongono con la visibilità, pretendendo riconoscimento. Normalizzare, dunque, significa bonificare tutto ciò che evade dallo spazio del privato creando la convenzione per qualunque narrazione di affetti. La matrice eteronormata, attraverso il rispetto più o meno consapevole delle forme di relazione istituzionalizzate, si radica nella struttura della nostra società fino a farsi trasparente; in questo modo essa può continuare a regolare la normalità oltre i confini del sesso e della pratica eterosessuale in un regime di visibilità che anche in questo senso può essere definito omonormativo.

Nel secondo dopoguerra, la natura diventa ciò che cura in contrasto alla potenza distruttiva della storia. Le scimmie sono considerate gli esseri più capaci di riportare l’uomo civilizzato a ciò ha già perso ma che ora rischia di perdere per sempre. Gli studi della primatologia sul campo tendono a privilegiare la prospettiva “al femminile” delle donne scienziate (di norma bianche e di estrazione borghese), sfruttando l’associazione donna-scimmia per porre maggiormente l’accento sulle relazioni affettive e sulla tematica della maternità.

Nel secondo dopoguerra, la natura diventa ciò che cura in contrasto alla potenza distruttiva della storia. Le scimmie sono considerate gli esseri più capaci di riportare l’uomo civilizzato a ciò ha già perso ma che ora rischia di perdere per sempre. Gli studi della primatologia sul campo tendono a privilegiare la prospettiva “al femminile” delle donne scienziate (di norma bianche e di estrazione borghese), sfruttando l’associazione donna-scimmia per porre maggiormente l’accento sulle relazioni affettive e sulla tematica della maternità.