Sarah Ahmed è una studiosa britannica-australiana che si occupa di teoria femminista e queer, di postcoloniale e critica della razza. Tra le sue numerose monografie segnaliamo Strange Encounters: Embodied Others in Post-coloniality (Routledge, 2000), Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others (Duke University Press, 2006); On Being Included: Racism and Diversity in Institutional Life (Duke University Press, 2012), e Living a Feminist Life (Duke University Press, 2017). Nel 2016 si è dimessa dalla propria cattedra in Cultural Studies and Race del Golsmiths’ College, University of London, per denunciare il fallimento del proprio ateneo di occuparsi delle molestie sessuali a danno delle proprie studentesse motivando la sua decisione sul suo blog feminist killjoy (la ‘guastafeste femminista’).

Dal blog di Sarah Ahmed pubblichiamo come parte del nostro mini-speciale sul femminismo e la ‘social reproduction theory’, una selezione di un suo post intitolato ‘inefficienza strategica’. Nell’amministrazione sempre più procedurale della vita, universitaria ma non solo, regolata da mille norme e commissioni, Ahmed descrive il problema della cosiddetta ‘inefficienza strategica’ attiva all’interno dell’apparente ‘caos istituzionale’ , cioè il modo in cui la riproduzione sociale delle gerarchie sessuali e razziali viene perseguita anche attraverso quei momenti in cui la macchina sembra non funzionare (come quando si smarriscono le carte che servono a far andare avanti una procedura di denuncia di molestie sessuali o un permesso di soggiorno o un reclamo formale), ma anche quando le attività di cura vengono scaricate su o delegate a donne o minoranze perché il soggetto privilegiato semplicemente dice di non esserne capace. L’inefficienza è dunque collegata alla gerarchia, sollevando qualcuno da certe mansioni, quali il lavoro meno valorizzato dall’istituzione (per esempio nell’università il lavoro amministrativo o quello di cura delle studentesse e studenti). ‘La gerarchia viene tenuta in piedi dall’impatto differenziale dell’inefficienza’. Non sapere o non voler fare rappresenta uno dei modi attraverso cui il lavoro della riproduzione viene strategicamente affermato, come quando il cosiddetto governo della migrazione funziona proprio non funzionando o quando il soggetto privilegiato scarica sulle spalle delle altre e gli altri, il ‘lavoro domestico istituzionale’ e non. Come ci dicevano Maria Rosa Dalla Costa e Silvia Federici negli anni 70, il lavoro non costituisce solo il luogo dell’emancipazione per le donne, ma anche il luogo in cui da lei ci si aspetta una riproduzione del proprio ruolo sociale di ‘servizio’ e ‘cura’ domestica. Alle donne e alle minoranze, dunque, la riproduzione sociale chiede un doppio lavoro attraverso un doppio vincolo affettivo che Cristina Morini ha efficacemente chiamato ‘per amore o per forza’ mettendo in questo modo ‘la differenza di genere al lavoro’ nelle parole di Ahmed. L’inefficienza, Ahmed sottolinea, non ha dunque a che fare solo con il malfunzionamento delle cose, ma il modo stesso in cui funzionano, il loro ‘sistema operativo’. L’inefficienza delle procedure di reclamo o ricorso contro le ingiustizie, la lentezza come tattica, l’inerzia istituzionale diventano il modo per produrre un ‘senso di sfinimento’, stancare le persone in modo che rinuncino – un meccanismo che vediamo anche in Italia al lavoro nell’attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza o nella proposta di riforma della legge sul divorzio. L’inefficienza, il blip della macchina e il suo rumore, è quello che la macchina della riproduzione sociale richiede per funzionare, e richiede anch’essa una differente comprensione e forse diverse tattiche.

Buona lettura

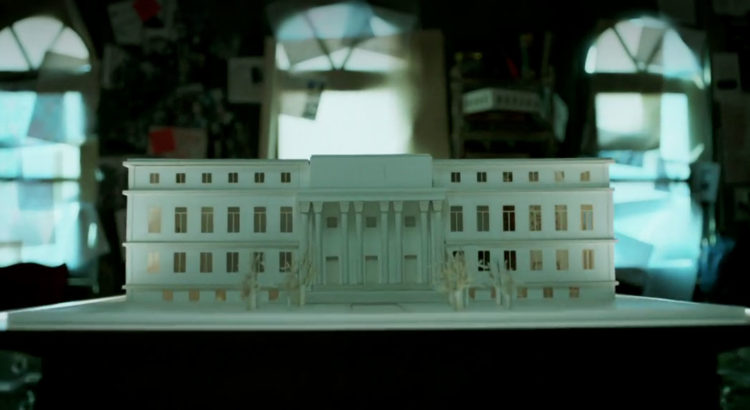

Immagine in evidenza: Sarah Bridgland, Taken It All, 240 x 107 x 88mm, found staple box, paper, letterpress, paint, string, glue, 2007

Sarah Ahmed/Guastafeste femminista

Inefficienza Strategica (trad. di feminoska e Roberto Terracciano)

In questo post descrivo un problema che ho chiamato “inefficienza strategica”. Questo nome mi è venuto in mente mentre ascoltavo le esperienze di chi aveva presentato un reclamo formale. Mi hanno raccontato di ritardi eccessivi ed inspiegabili; di cartelle riservate, inviate alla persona sbagliata o a indirizzi incompleti, e di interi file di reclamo scomparsi misteriosamente; di riunioni i cui verbali erano imprecisi e sconclusionati, in contrasto con le politiche e le procedure. Da accademica che lavora nell’Università da oltre vent’anni, queste scene di caos istituzionale mi erano familiari.

Ma sentivo anche qualcos’altro oltre alla confusione, o in mezzo ad essa. Udivo il suono dei macchinari: quel rumore assordante mi suggeriva che l’inefficienza non ha a che fare soltanto col malfunzionamento delle cose, ma può essere anche il modo stesso in cui funzionano. In altre parole, ho iniziato a rendermi conto che l’inefficienza non riguarda solo gli errori di un sistema operativo; gli errori possono essere un sistema operativo. In passato, mi ero già interrogata sull’inefficienza come dispositivo, e come essa possa essere intesa come risultato. Un giorno, durante il mio primo anno come docente, mi trovavo nell’ufficio del dipartimento. Una persona dell’amministrazione cercava qualcuno che registrasse le valutazioni per un corso. Incuriosita, domandai perché il

Professor X non potesse registrare i voti da sé dal momento che era il coordinatore.

Mi guardò in modo particolare, uno sguardo che diceva: “è una lunga storia, ma non posso raccontartela”. Successivamente ne parlai con un’altra accademica. Mi disse che tutti sapevano che non si poteva fare affidamento sul Professor X per la registrazione dei propri corsi – se gli fosse stato affidato il lavoro di correzione non l’avrebbe fatto. Negli anni successivi venni a sapere che raramente al Professor X veniva affidato un lavoro amministrativo: anche se era stato nominato direttore di questo e quello, in realtà non era lui a svolgere il lavoro (nonostante facesse parte delle sue responsabilità in quanto direttore). Se in amministrazione si preoccupavano di distribuire il lavoro del Professor X ad altri membri del personale (sempre più giovani, di solito donne) non era perché pensassero che il Professor X fosse speciale, saggio o importante. Lo facevano perché ci tenevano agli studenti e non volevano che ne pagassero le conseguenze.

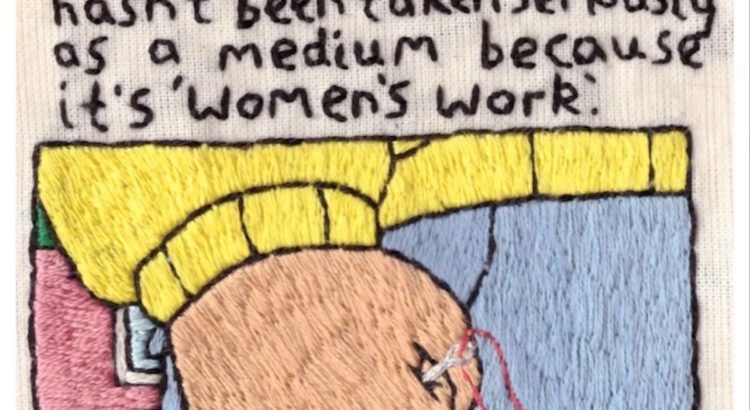

Il Professor X, in ogni caso, beneficiava della sua inefficienza; gli venivano risparmiati certi tipi di incarichi, le mansioni amministrative che potremmo descrivere come il lavoro domestico istituzionale. Liberarsi di quel lavoro significa avere più tempo per il lavoro che conta, quello della ricerca. Questo è un esempio di inefficienza strategica: il modo in cui certe persone vengono sollevate dallo svolgimento di mansioni che ne rallenterebbero la progressione di carriera. Ovviamente altre persone ereditano quel lavoro […] Il modo in cui l’inefficienza viene premiata e il ruolo di questo riconoscimento nella riproduzione delle gerarchie deve esserci di insegnamento: si tratta di chi fa cosa, e di chi è risparmiato da determinati compiti. Nell’ambito della carriera accademica, l’efficienza può essere intesa come una forma di svantaggio: vieni rallentata da quello di cui devi occuparti […] I motori della riproduzione sociale sembrano funzionare perfettamente, anche quando il resto non funziona affatto. Possiamo trasformare questa osservazione in una domanda: esiste una connessione tra l’inefficienza nel modo in cui vengono gestite alcune faccende e l’efficienza con cui le istituzioni si riproducono?

Riconsideriamo una delle esperienze più comuni che mi sono state riferite: dopo aver presentato un reclamo formale, vieni spesso lasciata in attesa. Potrebbe essere l’attesa della risposta a una lettera, una relazione, un’indagine, un risultato, la decisione di qualcuno. Ricordiamoci quanto sia difficile presentare un reclamo: spesso si viene messi in guardia dal farli; chi procede spesso lo fa sulla scorta di un’urgenza: un reclamo spesso rappresenta l’ultima spiaggia. E la posta in gioco può rivelarsi il proprio futuro; la decisione in merito ad un ricorso può aprire o  chiudere un portone.. Tutto può fermarsi quando un reclamo è in corso; puoi mettere una vita in attesa o avere la sensazione che la tua vita sia stata messa in attesa.

chiudere un portone.. Tutto può fermarsi quando un reclamo è in corso; puoi mettere una vita in attesa o avere la sensazione che la tua vita sia stata messa in attesa.

In quel lasso di tempo, la persona che avvia un reclamo formale è spesso molto impegnata. Aspetta, ma allo stesso tempo ricorda, sollecita, invia richieste; fa domande, domande su domande: che sta succedendo? Come si evolve la situazione? In questo senso si può considerare il reclamo come “differenza di genere al lavoro”: un ulteriore lavoro dovuto al fatto che non sei supportata. Persino quando le politiche e gli impegni volti a rispettare differenze e pari opportunità sono state concordate, ci si può imbattere in quello che un’altra professionista ha definito “inerzia istituzionale”, la mancanza di una volontà istituzionale di cambiare […]Per inerzia, ci ritroviamo di fronte quel muro istituzionale. Il muro esprime concretamente ciò che significa rimanere bloccate. Il muro restituisce un’immagine di rigidità ma anche di lentezza: si può incontrare resistenza nella durezza di comprendonio.

(immagine: anonim*)

Molte persone con cui ho avuto modo di parlare finora, percepiscono la lentezza come una tattica, utilizzata intenzionalmente per scoraggiare e impedire il reclamo. Ho intervistato due studenti insieme in merito alla propria esperienza di reclamo collettivo. Una di loro l’ha descritta in questo modo: “Quello che cercano di fare è sfinirti. È un’ottima strategia, messa in atto tuttora”. Essere lenti è una “buona strategia” per rispondere a un reclamo in virtù di ciò che genera: un senso di sfinimento. Lo sfinimento appare quindi non soltanto la conseguenza del ricorso, ma una delle sue fasi: le persone vengono stancate in modo che rinuncino. L’inefficienza strategica può aiutarci a comprendere che la mancata creazione di un documento non riguarda semplicemente l’incapacità di fare qualcosa, ma è un tentativo di fare qualcosa.

Quando il tentativo fallisce, viene presentato un reclamo. L’inefficienza strategica riguarda non solo la mancata creazione di documenti, ma anche il loro smarrimento. Ad oggi mi sono stati segnalati diversi smarrimenti di documenti o di prove relative a documenti presentati. Una persona che ho intervistato era in grado di dimostrare come la propria Università avesse fatto sparire alcune prove (aveva salvato alcune schermate prima che i dati venissero rimossi manualmente da qualcuno). Ha descritto l’accaduto come sabotaggio. Ed è certamente il termine utilizzato da molte persone per descrivere la rimozione intenzionale o l’inquinamento di prove che avrebbero avvalorato un reclamo.

Le prove possono anche mancare per incompetenza amministrativa – quantomeno, lo smarrimento può essere spiegato con l’incompetenza. In questi casi non è necessario cancellare deliberatamente qualcosa, può sparire come conseguenza di come le cose tendono ad essere fatte. Penso a un caso in cui un documento contenente informazioni riguardo un’indagine di larga scala sulle molestie è stato perso insieme ad altri documenti. La spiegazione dell’organizzazione riguardo lo smarrimento dei documenti faceva riferimento a “ un problema nelle Risorse Umane”.

Si può utilizzare l’inefficienza per dimostrare che la prova non è stata rimossa. E quindi, l’inefficienza diventa il modo in cui viene rimossa l’evidenza della rimozione delle prove (5). Con l’uso del termine strategico intendo che a un’organizzazione fa comodo l’inefficienza, agita su base intenzionale o meno […] Voglio quindi dire che l’inefficienza è utile nella misura in cui supporta una gerarchia già esistente. Penso all’inefficienza e penso al chi è chi, un manuale sull’importanza, una biografia dei baroni.

Ho già collegato inefficienza e gerarchia, suggerendo che l’inefficienza può essere usata per sollevare qualcuno dallo svolgimento di certe mansioni, il lavoro meno valorizzato (il che non significa che sia un lavoro privo di valore o che non riconosciamo il valore di tale lavoro): il lavoro amministrativo. La gerarchia viene tenuta in piedi dall’impatto differenziale dell’inefficienza. Si potrebbe supporre che l’inefficienza sia fastidiosa ma indiscriminata, che riguardi tuttu e tutto. Ascoltare le storie di chi ha presentato un reclamo mi ha insegnato che l’inefficienza può essere discriminatoria.

Per gli/le studenti e il personale più precario a causa delle proprie condizioni finanziarie o abitative, più un reclamo dura a lungo, tanto più si rischia di perdere. Se si è già al limite, stando sul pezzo a stento, un ritardo può significare il disastro; una vita intera può disfarsi pezzo per pezzo; ci si può trovare per strada o alla mercé della volontà altrui […]

L’inefficienza può essere il risultato di procedure che cambiano costantemente in modo tale che nessuno abbia un assetto stabile. L’inefficienza (strategica o meno) può essere la conseguenza del sottofinanziamento e dell’istituzionalizzazione della precarietà del personale, che riguarda anche l’iniqua distribuzione della precarietà, il modo in cui alcuni vengono protetti dal dover stare sempre in movimento o al passo con la continua modifica delle procedure. Credo sia importante sottolineare questo punto perché esistono molti amministrativi che si impegnano in questo settore e danno il loro meglio per gli/le studenti e il personale che deve redigere ricorsi e lamentele. Renderlo un problema amministrativo, “quel problema alle Risorse Umane”, elimina la necessità di affrontare problemi ben più profondi e strutturali. L’incapacità di sostenere coloro che aiutano chi presenta reclami è un fallimento strutturale; un fallimento nel sostegno che viene riprodotto e distribuito.

Per alcuni un malfunzionamento amministrativo è un disastro che vale una vita. […] Documenti mancanti, persone mancanti: in ciò che viene cancellato può nascondersi una storia; la storia di un fallimento, di chi non ce l’ha fatta e di chi non ne ha voluto sapere. Inefficienza strategica: il modo in cui alcune sparizioni non vengono contate perché ritenute “perse nel sistema”.

In questo post ho esplorato e spiegato la connessione tra gli effetti discriminatori dell’inefficienza e l’efficienza con cui le organizzazioni riproducono sé stesse come se fossero dedicate a un certo tipo di persone, coloro che hanno le carte in regola e che sono nel posto giusto; quelli seri, abili, con le spalle coperte e ammanicati. Quello che segue è un paradosso. Un paradosso come insegnamento: Chi ha meno bisogno di presentare reclami è chi meglio può sopportarne le conseguenze. Chi ha più bisogno di farlo, è chi peggio può sopportarne le conseguenze. Rendere difficile la procedura di reclamo non è quindi un ambito dell’attività istituzionale separato dal resto del lavoro svolto. Rendere difficile un reclamo è il modo in cui le istituzioni fanno quel che fanno: il bip. Il bip di un messaggio di errore è il rumore: il rumore di una macchina.

Riferimenti Garland-Thomson, Rosemarie (2014).”The Story of My Work: How I became Disabled,” Disability Studies Quarterly, 34(2). np. ————————- (2011). “Misfits: A Feminist Materialist Disability Concept,” Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy. 26(3): 591-609.

1 Non sto affatto dicendo che le questioni sollevate in questo post siano specifiche del settore dell’istruzione superiore. L’università è il mio campo più che il mio oggetto: lo studio si focalizza su questo ambito perché è qui che opero. Uso i dati che sono stata in grado di raccogliere a causa della mia collocazione. Il mio progetto sui reclami è più legato al discorso sul potere che sull’università in quanto tale. Potrebbero essere realizzati studi simili sui reclami in diversi settori. Rispetto agli argomenti affrontati in questo post, si potrebbe esplorare l’uso dello sfinimento come tecnica di gestione o la connessione tra inefficienza amministrativa e precarietà sociale in una serie di settori.

Ok, tutti ce lo siamo detti tra i denti ma non è mai uscito sulla pubblica piazza: chi guarda porno su Youporn ormai viene visto alla stregua di quelli che nemmeno cinque anni fa si nascondevano nella sezione hard di un videonoleggio o di chi come me scrivono su Facebook post lunghi come questo. I blog not-safe-for-work sono invece delle gallerie curate gratuitamente da amatori e amanti del genere che pubblicano in modo ragionato le proprie foto o quelle di altri. Mi sono inscritto a Tumblr in un’epoca in cui sembrava che bisognava essere attivi su tutti i social, anche quando non si capiva bene a cosa servissero ma mi sono avvicinato al suo lato speziato molto dopo per risvegliare quel piacere dei racconti erotici amatoriali che leggevo da adolescente fatti di luoghi oscuri e situazioni liminali in cui non mi sarei mai cacciato, per poi scoprire un mondo fatto di foto, di video e una fitta rete di blog che “parlavano” tra di loro.

Ok, tutti ce lo siamo detti tra i denti ma non è mai uscito sulla pubblica piazza: chi guarda porno su Youporn ormai viene visto alla stregua di quelli che nemmeno cinque anni fa si nascondevano nella sezione hard di un videonoleggio o di chi come me scrivono su Facebook post lunghi come questo. I blog not-safe-for-work sono invece delle gallerie curate gratuitamente da amatori e amanti del genere che pubblicano in modo ragionato le proprie foto o quelle di altri. Mi sono inscritto a Tumblr in un’epoca in cui sembrava che bisognava essere attivi su tutti i social, anche quando non si capiva bene a cosa servissero ma mi sono avvicinato al suo lato speziato molto dopo per risvegliare quel piacere dei racconti erotici amatoriali che leggevo da adolescente fatti di luoghi oscuri e situazioni liminali in cui non mi sarei mai cacciato, per poi scoprire un mondo fatto di foto, di video e una fitta rete di blog che “parlavano” tra di loro. Cerchiamo immediatamente delle buone ragioni o delle ragioni qualsiasi per strapparci via le giffine porno, assaggi di fantasie, un colpo d’occhio su più lunghe trame di desiderio. A lungo vituperate come simbolo di una sessualità predatoria e compulsiva, Tumblr in realtà ha diffuso album con scatti animati di fantasie di ogni tipo, trascendendo dalla categorizzazione del labeling e del tagging, funzionando piuttosto per disseminazione e contagio di hashtag, o come la tecnica voluttuosa delle ciliegie: una tira l’altra.

Cerchiamo immediatamente delle buone ragioni o delle ragioni qualsiasi per strapparci via le giffine porno, assaggi di fantasie, un colpo d’occhio su più lunghe trame di desiderio. A lungo vituperate come simbolo di una sessualità predatoria e compulsiva, Tumblr in realtà ha diffuso album con scatti animati di fantasie di ogni tipo, trascendendo dalla categorizzazione del labeling e del tagging, funzionando piuttosto per disseminazione e contagio di hashtag, o come la tecnica voluttuosa delle ciliegie: una tira l’altra.

“Una donna deve continuamente guardare se stessa”, scriveva John Berger in Modi di vedere (

“Una donna deve continuamente guardare se stessa”, scriveva John Berger in Modi di vedere (

Facendo zapping fra le diverse serie di cui discute, l’autrice ci ricorda che la genealogia femminista non è leggibile in modo lineare, s’inceppa, si costruisce per interpolazioni e deviazioni, riprese e scarti, in un richiamarsi continuo fra i tempi stratificati della realizzazione, della narrazione e della visione. Da un lato ci sono le serie che presentano un focus più storico-documentario, cioè quelle che raccontano la storia delle conquista dei diritti civili e politici, non sempre facilmente reperibili per il pubblico italiano e di cui Fabbiani offre un’interessante panoramica (persino uno sceneggiato su Anna Kuliscioff prodotto dalla Rai nel 1981, che però si concentra sulle relazioni d’amore della protagonista a discapito della sua attività politica). Dall’altro ci sono serie, pur diversissime tra loro per produzione, genere e ambientazione, da cui emergono tuttavia alcuni temi ricorrenti: il corpo e la sessualità, la famiglia, la maternità, il lavoro, la norma e le differenze, la violenza maschile e quella istituzionale.

Facendo zapping fra le diverse serie di cui discute, l’autrice ci ricorda che la genealogia femminista non è leggibile in modo lineare, s’inceppa, si costruisce per interpolazioni e deviazioni, riprese e scarti, in un richiamarsi continuo fra i tempi stratificati della realizzazione, della narrazione e della visione. Da un lato ci sono le serie che presentano un focus più storico-documentario, cioè quelle che raccontano la storia delle conquista dei diritti civili e politici, non sempre facilmente reperibili per il pubblico italiano e di cui Fabbiani offre un’interessante panoramica (persino uno sceneggiato su Anna Kuliscioff prodotto dalla Rai nel 1981, che però si concentra sulle relazioni d’amore della protagonista a discapito della sua attività politica). Dall’altro ci sono serie, pur diversissime tra loro per produzione, genere e ambientazione, da cui emergono tuttavia alcuni temi ricorrenti: il corpo e la sessualità, la famiglia, la maternità, il lavoro, la norma e le differenze, la violenza maschile e quella istituzionale.

O almeno è quello che in questo stesso istante lui mi sta dicendo: mi tiene legata al soffitto per i polsi, e mi spiega che anche se il suo algoritmo avrà successo lui avrà perso, perché avrà perso me. Da me, in fondo, un po’ ce lo si poteva aspettare: sono pur sempre ‘una donna’, anche se della polizia. Ma da lui, no. Eppure, il Professore ha smesso di essere una mente infallibile, per diventare un timido cuore pulsante. E a questo punto persino il suo scopo sembra essere cambiato: non più portare a termine il suo piano, ma conquistare me e la mia fiducia. Forse è per questo che mi sta riempiendo la testa con tutte queste sciocchezze: i veri ladri, a quanto pare, non sarebbero loro ma i grandi colossi della finanza, mentre loro stanno semplicemente compiendo un’operazione di giustizia sociale. Figuriamoci… Eppure, dopo che io l’ho scoperto e dopo che lui è riuscito a legarmi, avrebbe semplicemente potuto andarsene, lasciarmi così. Invece sta cercando di convincermi della sua sincerità, e della eroicità del suo algoritmo. Cosa che, con tutte le sue spiegazioni, è quasi riuscito a fare. Proprio per questo tra un istante lo bacerò, anche se solo pochi minuti fa gli ho morso la mano, per vendicarmi del suo inganno. Ma ve l’ho detto, sono molto emotiva…

O almeno è quello che in questo stesso istante lui mi sta dicendo: mi tiene legata al soffitto per i polsi, e mi spiega che anche se il suo algoritmo avrà successo lui avrà perso, perché avrà perso me. Da me, in fondo, un po’ ce lo si poteva aspettare: sono pur sempre ‘una donna’, anche se della polizia. Ma da lui, no. Eppure, il Professore ha smesso di essere una mente infallibile, per diventare un timido cuore pulsante. E a questo punto persino il suo scopo sembra essere cambiato: non più portare a termine il suo piano, ma conquistare me e la mia fiducia. Forse è per questo che mi sta riempiendo la testa con tutte queste sciocchezze: i veri ladri, a quanto pare, non sarebbero loro ma i grandi colossi della finanza, mentre loro stanno semplicemente compiendo un’operazione di giustizia sociale. Figuriamoci… Eppure, dopo che io l’ho scoperto e dopo che lui è riuscito a legarmi, avrebbe semplicemente potuto andarsene, lasciarmi così. Invece sta cercando di convincermi della sua sincerità, e della eroicità del suo algoritmo. Cosa che, con tutte le sue spiegazioni, è quasi riuscito a fare. Proprio per questo tra un istante lo bacerò, anche se solo pochi minuti fa gli ho morso la mano, per vendicarmi del suo inganno. Ma ve l’ho detto, sono molto emotiva…