Il 22 e il 23 giugno di quest’anno, cioè qualche giorno fa, si è tenuto a Chicago il primo Facebook Community Summit – un evento che segue e sviluppa il documento ‘Building Global Community’ pubblicato sulla timeline di Mark Zuckerberg a febbraio di quest’anno e commentato in questo blog. Continuo a seguire le evoluzioni di Facebook mentre lotto con la scrittura del mio nuovo libro, Hypersocial, specialmente la parte dedicata a una genealogia dei modelli del sociale incorporati nella piattaforma – e il loro rapporto con il modo di produzione organizzato dal mercato e quello concepibile a partire dai principi del comune e della cooperazione sociale. La questione del capitalismo di piattaforma (a cui sono dedicati due bei volumi in italiano appena usciti, uno di Benedetto Vecchi e uno collettivo sul Platform capitalism e i confini del lavoro a cura di Emiliana Armano, Annalisa Murgia, e Maurizio Teli) implica la sperimentazione di un nuovo modello di convergenza di governamentalità e valorizzazione economica (la messa a profitto). La mia ricerca, cioè, mi sta portando a considerare il problema dei modelli e delle tecnologie del sociale mobilitati dal capitalismo di piattaforma sia in termini di cattura del valore e della ricchezza prodotti in comune sia come modelli di governo tecnosociale che aspirano secondo me a generalizzarsi. Mi interessa come la spazializzazione del sociale che lo strutturalismo dinamico di una branca delle scienze sociali, la social network analysis, incorpora nel capitale fisso mobilizzato da una piattaforma come Facebook, ma forse da tutti i social media, costituisce il terreno su cui pensare le risposte politiche e organizzative a questa nuova situazione.

Il 22 e il 23 giugno di quest’anno, cioè qualche giorno fa, si è tenuto a Chicago il primo Facebook Community Summit – un evento che segue e sviluppa il documento ‘Building Global Community’ pubblicato sulla timeline di Mark Zuckerberg a febbraio di quest’anno e commentato in questo blog. Continuo a seguire le evoluzioni di Facebook mentre lotto con la scrittura del mio nuovo libro, Hypersocial, specialmente la parte dedicata a una genealogia dei modelli del sociale incorporati nella piattaforma – e il loro rapporto con il modo di produzione organizzato dal mercato e quello concepibile a partire dai principi del comune e della cooperazione sociale. La questione del capitalismo di piattaforma (a cui sono dedicati due bei volumi in italiano appena usciti, uno di Benedetto Vecchi e uno collettivo sul Platform capitalism e i confini del lavoro a cura di Emiliana Armano, Annalisa Murgia, e Maurizio Teli) implica la sperimentazione di un nuovo modello di convergenza di governamentalità e valorizzazione economica (la messa a profitto). La mia ricerca, cioè, mi sta portando a considerare il problema dei modelli e delle tecnologie del sociale mobilitati dal capitalismo di piattaforma sia in termini di cattura del valore e della ricchezza prodotti in comune sia come modelli di governo tecnosociale che aspirano secondo me a generalizzarsi. Mi interessa come la spazializzazione del sociale che lo strutturalismo dinamico di una branca delle scienze sociali, la social network analysis, incorpora nel capitale fisso mobilizzato da una piattaforma come Facebook, ma forse da tutti i social media, costituisce il terreno su cui pensare le risposte politiche e organizzative a questa nuova situazione.

Dopo aver annunciato nella lettera ‘Building Global Community’ che Facebook avrebbe posto al centro della sua strategia di product development le comunità, cioè i gruppi, l’azienda americana convoca dunque un ‘summit’ a Chicago, invitando una selezione di quella che definisce i ‘top group admins’ per annunciare nientedimeno che il cambiamento della sua mission: la sua missione non sarà più semplicemente di rendere il mondo più aperto e connesso, ma di renderlo più ‘vicino’ attraverso gli strumenti che permettono a gruppi di formarsi ed espandersi sulla sua piattaforma. Si tratta di una mutazione interessante rispetto al modello di ‘reti personali amicali’ (amici, parenti, colleghi e conoscenze) che è stato fino ad adesso il focus del popolare sito di social networking.

A differenza delle prime conventions organizzate da Facebook (denominate F8), è interessante notare innanzitutto come la comunicazione di FB si sia spostata direttamente sul terreno della piattaforma: una lettera pubblicata sul profilo di Zuckerberg a febbraio e adesso una trasmissione live trasmessa sulla piattaforma stessa (e ripresa immediatamente da molti canali youtube). Sintetizzando il contenuto del video pubblicato sul Summit, Facebook sostiene che i gruppi costituiscono l’area della piattaforma dove si sta verificando una crescita che va al di là delle (necessariamente e tecnicamente limitate) reti di contatti personali; annuncia che ci sono 100 milioni di utenti attivi sui gruppi e che intende operare per dare ai gruppi migliori strumenti e quindi espanderli; infine sostiene che il declino dell’appartenenza a comunità tradizionali può essere bilanciato dalla creazione di comunità digitali, che divide tra ‘comunità casuali’ (non particolarmente importanti, come il gruppo dedicato da Zuckerberg al suo cane) e ‘comunità significative’, cioè gruppi che funzionano come infrastruttura sociale fondamentale, fonte di identità e riconoscimento, per chi li frequenta (per esempio quelle per giovani genitori o genitory gay).

Guardando il video, mi sembra che Facebook confermi la sua tendenza a costituirsi come uno spazio digitale che funziona in qualche modo come un nomos, cioè uno spazio su cui esercita un qualche tipo di sovranità. Il modello di sovranità che Facebook si trova ad incarnare si presenta come una sovrapposizione di modalità precedenti, ma in un una nuova configurazione. Riprendendo la classica distinzione introdotta da Michel Foucault tra sovranità, disciplina e biopolitica ci troviamo davanti a un modello di sovranità basato sulla proprietà privata (nella misura in cui servers e software sono proprietà di Facebook, che può espellere chi vuole o modificarla a suo piacimento), su cui è basato un ordine disciplinare (il libro delle ‘facce’ si basa sull’identificazione o il nome personale, perché come ebbe a dire Zuckerberg in passato quando si è identificabili, ci si comporta meglio), ma anche e in maniera interessante il governo di una popolazione (i due miliardi di profili attivi) che genera una enorme quantità di traffico, contenuti e dati per la piattaforma, ma che è costituzionalmente sempre sul punto di ‘s/fuggire’ . Come sostiene Wendy Chun, i media digitali sono ‘media abituali’, costruiti sull’abitudine non solo come ripetizione, ma come continua crisi o shock: i social sono una abitudine che però ha bisogno di essere continuamente rotta e variata (ci dev’essere sempre qualcosa di nuovo).  E’ questa combinazione di abitudine e rottura continua dell’abitudine che apre la possibilità dell’intrinseco nomadismo degli utenti – sempre sul punto potenzialmente di sfuggire alla piattaforma (per esempio nel modo in cui gli under-25 sono fuggiti da Facebook verso Whatsapp o Instagram costringendo Facebook a riacchiapparli comprando anche queste piattaforme). Questa popolazione è sì inevitabilmente radicata nella materialità biologica dei processi della specie (si riproduce, vive, muore), ma si presenta al sovrano dei social soprattutto come insieme di identità algoritmiche, struttura dinamica di relazioni (inter-relazionalità) e flussi di condivisioni soggetti alla temporalità dell’evento (il feed). Questa struttura dinamica è il tessuto o medium o ambiente che sostiene la circolazione di quella che non possiamo più genericamente chiamare informazione. Cosa viene condiviso nei social si presenta da un lato come elementi definiti (nel senso che è possibile identificarli attraverso un numero), ma anche forze fluide e differenziate. Da un lato foto, articoli, pagine, grafici, citazioni, commenti, post, mi piace, condivisioni, luoghi, aziende, somme di denaro etc, dall’altro e contemporaneamente flussi di opinioni, idee, credenze, desideri, avversioni, affetti, attitudini, preferenze emozioni e azioni espressi con forza variabile (in modo più o meno intenso). Questa enorme circolazione di flussi di soggettivazione a cui corrispondono delle quantità sociali che chiamiamo ‘dati’ ha ormai spiazzato completamente il vecchio modello basato sul broadcasting.

E’ questa combinazione di abitudine e rottura continua dell’abitudine che apre la possibilità dell’intrinseco nomadismo degli utenti – sempre sul punto potenzialmente di sfuggire alla piattaforma (per esempio nel modo in cui gli under-25 sono fuggiti da Facebook verso Whatsapp o Instagram costringendo Facebook a riacchiapparli comprando anche queste piattaforme). Questa popolazione è sì inevitabilmente radicata nella materialità biologica dei processi della specie (si riproduce, vive, muore), ma si presenta al sovrano dei social soprattutto come insieme di identità algoritmiche, struttura dinamica di relazioni (inter-relazionalità) e flussi di condivisioni soggetti alla temporalità dell’evento (il feed). Questa struttura dinamica è il tessuto o medium o ambiente che sostiene la circolazione di quella che non possiamo più genericamente chiamare informazione. Cosa viene condiviso nei social si presenta da un lato come elementi definiti (nel senso che è possibile identificarli attraverso un numero), ma anche forze fluide e differenziate. Da un lato foto, articoli, pagine, grafici, citazioni, commenti, post, mi piace, condivisioni, luoghi, aziende, somme di denaro etc, dall’altro e contemporaneamente flussi di opinioni, idee, credenze, desideri, avversioni, affetti, attitudini, preferenze emozioni e azioni espressi con forza variabile (in modo più o meno intenso). Questa enorme circolazione di flussi di soggettivazione a cui corrispondono delle quantità sociali che chiamiamo ‘dati’ ha ormai spiazzato completamente il vecchio modello basato sul broadcasting.

Conta dunque che Facebook, che a molti è sembrato la realizzazione del vecchio motto thatcheriano ‘non esiste la società ma solo gli individui e le loro famiglie’ (a cui aggiungere adesso i loro amici), dica di volersi concentrare sulla costruzione di una ‘comunità globale’ e che i gruppi sono lo strumento più adatto allo scopo. Voglio tenere questo blog post breve, e quindi mi limito a elencare qui alcune considerazioni su questa nuova tendenza di Facebook. Devo dire che ascoltando Zuckerberg e anche dopo la lettura della lettera, ho sentito come una svolta ‘populista’ – anche se cosa significhi questo controverso termine è tutto da definire. Non ho approfondito questa intuizione ma mi ha colpito come nell’analisi del populismo delineata da Toni Negri nel suo recente intervento al seminario sui populismi di Euronomade, Negri sostenga che il populismo implica sia l’omogeneità del ‘popolo’ che la figura di un leader – e il summit è organizzato come incontro e presa di parola dei vari leaders selezionati da Facebook che parlano a nome dei più o meno piccoli ‘popoli’ iscritti ai gruppi.  Qui però è anche dove il populismo di piattaforma differisce dal populismo novecentesco identificato da Negri e si avvicina a quello più recente (pensiamo alla centralità del blog di Grillo nel movimento 5 stelle). Il leader infatti è definito secondo il modello dell’amministratore della pagina (che a sua volta deve molto a forme precedenti di virtual communities e in particolare al lavoro volontario degli amministratori delle piattaforme di giochi online). Per Zuckerberg, i gruppi vivono perché ci sono dei leaders/amministratori, il cui lavoro affettivo, relazionale, ma anche tecnico nella gestione di gruppi che possono anche sfiorare il milione di iscritti, è ritenuto responsabile della esistenza e persistenza e vitalità del gruppo. Il grande popolo globale di Facebook che si presenta nella forma di reti personali non è sufficiente di per se per costituire quella nuova grande global community, che è il sogno di ricostituire la società (post)civile all’interno del governo della piattaforma.

Qui però è anche dove il populismo di piattaforma differisce dal populismo novecentesco identificato da Negri e si avvicina a quello più recente (pensiamo alla centralità del blog di Grillo nel movimento 5 stelle). Il leader infatti è definito secondo il modello dell’amministratore della pagina (che a sua volta deve molto a forme precedenti di virtual communities e in particolare al lavoro volontario degli amministratori delle piattaforme di giochi online). Per Zuckerberg, i gruppi vivono perché ci sono dei leaders/amministratori, il cui lavoro affettivo, relazionale, ma anche tecnico nella gestione di gruppi che possono anche sfiorare il milione di iscritti, è ritenuto responsabile della esistenza e persistenza e vitalità del gruppo. Il grande popolo globale di Facebook che si presenta nella forma di reti personali non è sufficiente di per se per costituire quella nuova grande global community, che è il sogno di ricostituire la società (post)civile all’interno del governo della piattaforma.

I nuovi poteri accordati ai leaders pure mi sembrano significativi: il potere dell’insight (una forma di intuizione) letteralmente assicurato dall’accesso a dati statistici sul gruppo (genere, età, etc, cioè le varie forme di identità algoritmica ben descritte da John Cheney-Lippold nel suo recente We Are Data) che permette di selezionare i membri da accettare; dati sulle abitudini dei membri del gruppo (a che ora postano o commentano di più); la capacità di filtrare le richieste di iscrizione, oltre che espellere e cancellare le tracce della presenza nel gruppo di soggetti molesti o non voluti; infine la promessa di permettere ai gruppi di connettersi gli uni agli altri. Mi sembra, almeno per quello che vedo, che si tratti qui di un iperpopulismo di piattaforma, che non potendosi più appoggiare alla patria o nazione, si costituisce quasi esclusivamente su due cardini: il situarsi in uno spazio ‘globale’ (quello della piattaforma che si presenta come post-nazionale) e il suo invocare l’amministratore o leader come figura pastorale in grado di tecno-governare il gruppo. Non si parla della possibilità di una condivisione della posizione di amministratore e in generale si va nella direzione opposta di quello dei grandi movimenti di piazza dei primi anni 2010, come Tahrir o Gezi e Occupy, che invece come descrive bene Zeynep Tufekci nel suo Twitter and Teargas, insistevano molto sulla mancanza di leader (anche se in maniera problematica). Tuttavia la questione del ‘leader’ nella rete e nei movimenti di reti è davvero complessa e non può essere liquidata velocemente.

Il secondo elemento che mi ha colpito è stata la selezione dei leaders e dei modelli di gruppo presenti al summit, almeno nel live feed. Quello che colpisce è che nonostante il richiamo al globale, gruppi e leader siano tutti americani, ma selezionati in qualche modo per rappresentare quello che una volta si sarebbe chiamato il ‘sociale’: c’è l’amministratore di un gruppo che ricorda la morte di una donna in un incidente causato da un guidatore ubriaco che riunisce membri che si sentono colpiti (affettati) da questo evento; l’amministratore afroamericano di un gruppo per padri neri che è anche un insegnante di scuola materna; la donna nigeriana che ha aperto e gestisce un enorme gruppo segreto di donne per parlare di temi che le riguardano; ma anche il birdwatcher e il fabbro che si rivolgono a comunità di individui con lavori o hobbies simili.. E’ interessante anche se scontato che non sia stato invitato (o forse sì ma non sono andati che sarebbe anche comprensibile) nessun leader di Black Lives Matter o del movimento Occupy o di gruppi di protesta, ma che la razza sia rappresentata dalla community leader nigeriana che abita a Chicago che ha fondato un gruppo di donne contro la violenza di genere, ma una violenza che è presentata come tra donne non bianche (le madri nigeriane che danno i pizzicotti alle figlie quando parlano troppo). Mi sembra come se questo passo di Facebook sia volto ad una ennesima traduzione tecnica (o transcodifica) del sociale volta ad accrescere la circolazione, ma anche a moltiplicare le possibilità di appartenenza in modi che tengono insieme valorizzazione economica e governo dei flussi generati da una popolazione socialmente interconnessa.

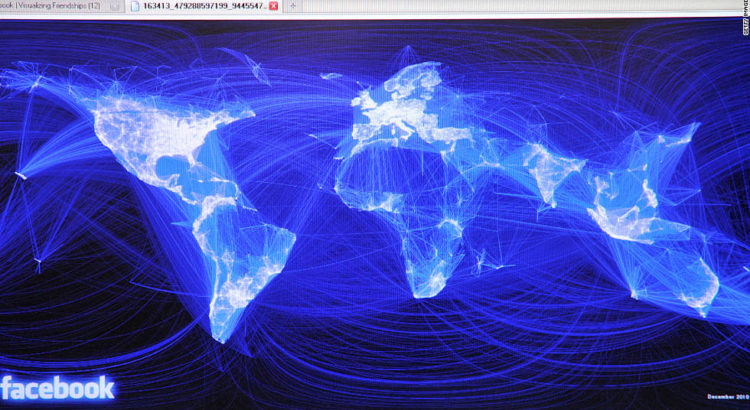

Per una di quelle coincidenze che alla fine segnano i processi di scrittura, mi ritrovo contemporeamente a leggere per la prima volta un testo del 2007 della teorica brasiliana Denise Ferreira de Silva , che si intitola Toward a Global Idea of Race. Mi attrae il testo di Da Silva per la sua insistenza sulla critica della ragione (e la sua costituzione di un soggetto trasparente, cioè che si auto-determina e si auto-regola) e per il suo uso del termine analitica della razza. Da Silva, per quello che riesco a capire, propone un concetto di globale come spazio formato dall’analitica della razza e dal soggetto trasparente, in modi che davvero risuonano per me anche con i modelli della social network analysis. La sua idea che la logica delle race relations è una logica di obliterazione del razziale, ma in senso assimilazionista, mi sembra molto rilevante al modo in cui Facebook invoca la razza solo a patto di dissolverla nell’universale. Sostituendo ai grafi dei social networks, che erano al centro delle prime presentazioni della piattaforma, una classica mappa bidimensionale del pianeta connesso, Facebook propone una propria versione di governamentalità globale che quindi riattualizza anche l’analitica della razza.

che alla fine segnano i processi di scrittura, mi ritrovo contemporeamente a leggere per la prima volta un testo del 2007 della teorica brasiliana Denise Ferreira de Silva , che si intitola Toward a Global Idea of Race. Mi attrae il testo di Da Silva per la sua insistenza sulla critica della ragione (e la sua costituzione di un soggetto trasparente, cioè che si auto-determina e si auto-regola) e per il suo uso del termine analitica della razza. Da Silva, per quello che riesco a capire, propone un concetto di globale come spazio formato dall’analitica della razza e dal soggetto trasparente, in modi che davvero risuonano per me anche con i modelli della social network analysis. La sua idea che la logica delle race relations è una logica di obliterazione del razziale, ma in senso assimilazionista, mi sembra molto rilevante al modo in cui Facebook invoca la razza solo a patto di dissolverla nell’universale. Sostituendo ai grafi dei social networks, che erano al centro delle prime presentazioni della piattaforma, una classica mappa bidimensionale del pianeta connesso, Facebook propone una propria versione di governamentalità globale che quindi riattualizza anche l’analitica della razza.

È molto facile seguendo questo ragionamento concludere che si tratta semplicemente di abbandonare Facebook, per impedire a questa sua nuova forma di sovranità tecnologica iper-populista di produrre una nuova pacificazione e obliterazione del conflitto e delle differenze. E pur tuttavia, questa non mi sembra una soluzione. Mi sembra che il fenomeno di una piattaforma tecnosociale usata da due miliardi di abitanti ponga il problema della proprietà (del capitale fisso) e del governo (della relazione tra governanti e governati) anche dal punto di vista di un modo di produzione basato nel comune (concepito come insieme di singolarità inter-relazionali e inter-sezionali) e quindi dal punto di vista del conflitto con le sue forme di appropriazione. Il nomadismo degli utenti è catturato, anche se in modo non definitivo, dagli effetti di rete (più persone usano una piattaforma, più utile diventa), che tipicamente almeno per un medio periodo di tempo producono un lock in (siamo legati a queste reti e servizi).

Il blog su cui scrivo, dopo aver cercato di organizzarsi attraverso mailing list e piattaforme come Slack, si è spostato come gruppo segreto su Facebook – innervandosi in questo modo nella comunicazione sociale quotidiana, e escludendo chi non si trova sulla piattaforma. Il gruppo ‘funziona’ meglio delle mailing list e altri formati, ma il gruppo esclude chi ha scelto di non stare su Facebook, e soprattutto il gruppo della TRU non è ‘nostro’, nella misura in cui tutto quello che scriviamo appartiene a FB e FB governa questo spazio con le sue regole e le sue politiche. Eppure non possiamo farne a meno. Se i social media sono diventate delle utilities, cioè infrastrutture della vita sociale di miliardi, è possibile postulare che sia posto non solo il problema dell’alternative, ma anche quello dell’appropriazione, dell’espropriazione e di nuove forme di proprietà?