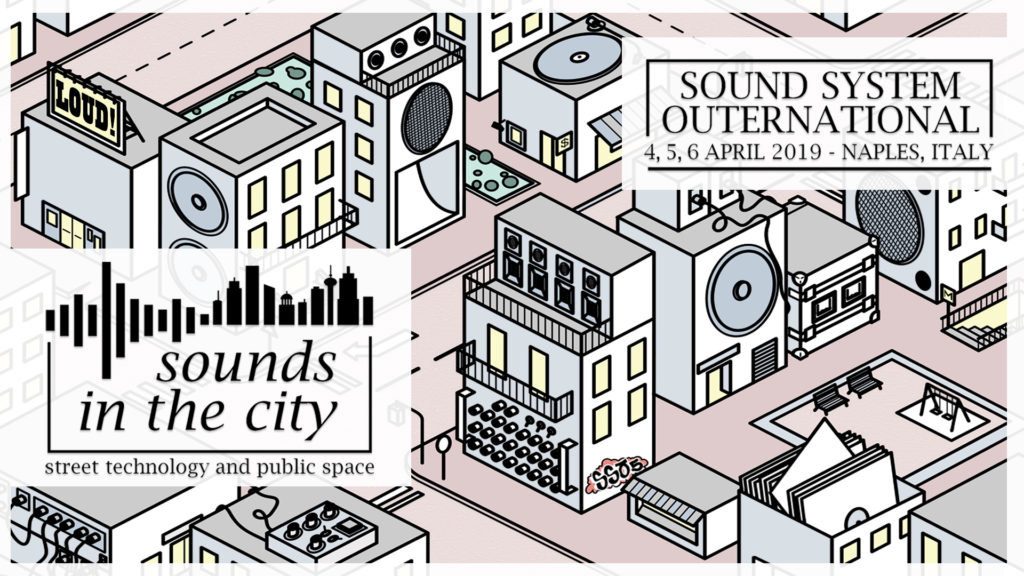

Dal 4 al 6 Aprile si terrà a Napoli “Sound System Outernational 5 – Sounds in the City”, evento di tre giorni dedicato alla cultura sound system planetaria, organizzato dal gruppo di ricerca Sound System Outernational in collaborazione con la TRU, il Centro di Studi Postcoloniali e di Genere e Goldsmiths, University of London. La tre giorni comprenderà conferenze, laboratori, proiezioni ed eventi musicali con ospiti nazionali e internazionali in vari luoghi della nella città di Napoli. Al centro dell’evento, la conferenza “Sounds in the City. Street Technology and Public Space”, che si terrà a Palazzo Du Mesnil venerdì 5 Aprile dalle 9,30 alle 18,30. Louis Chude-Sokei (Boston University) e Sonjah Stanley-Niaah (University of the West Indies, Mona), invitati per l’occasione, terranno le due conferenze plenarie.

Pubblichiamo di seguito una traduzione tratta dal classico lavoro di Louis Chude-Sokei intitolato “Dr. Satan’s Echo Chamber. Reggae, Technology and the Diaspora Process.” Originariamente una lezione pubblica tenuta alla University of the West Indies in Giamaica nel 1997, questo saggio ha avuto negli anni una notevole fortuna, apparendo su diverse riviste e capillarmente diffuso in rete. “Dr. Satan’s Echo Chamber” rappresenta per molti versi un lavoro seminale nello sviluppo di un approccio critico al reggae – e più in generale alla musica nera – in una prospettiva non necessariamente sociologica né culturalista, in particolare per la sua capacità di problematizzare in senso più ampio nozioni quali identità, appartenenza, cultura anche alla luce del ruolo ricoperto dalla tecnologia nei processi di produzione musicale contemporanei. Il saggio anticipa inoltre alcuni temi, come l’intreccio tra razza e tecnologie e l’attenzione per forme espressive periferiche della cultura nera, che verranno approfonditi in seguito, sopratutto nel recente “The Sound of Culture”, di cui questo blog ha già offerto una recensione in passato.

“Dr. Satan’s Echo Chamber. Reggae, tecnologia e la Diaspora nera come processo”

di Louis Chude-Sokei, 1997 (trad. Brian D’aquino)

(…) Le considerazioni che qui propongo si basano sull’osservazione e sull’ascolto delle forme musicali nere – in particolare, il reggae – secondo una nostra concezione specifica, tradizionale e materialista, di concetti come ‘suono’ e ‘cultura’. Sembra che uno dei lasciti della conoscenza coloniale sia il fatto che noi stessi, un tempo oggetti di tale sguardo clinico, troviamo ancora oggi difficoltà nel trascenderlo. Laddove l’antropologia occidentale e la critica culturale hanno visto l’arte nera unicamente in senso sociologico, allo stesso modo i discorsi sul reggae sembrano non riuscire a prendere la musica sul serio, e andare oltre la possibilità di leggervi i sintomi di un malessere nazionale (la “dissoluzione egemonica” di cui parla Brian Meeks) oppure, alternativamente, una rudimentale critica culturale (“la voce della gente” o “il ritmo della resistenza”). Nel tentare di rompere con questi cliché, ho qui intenzione di prendere il reggae sul serio, inquadrandolo attraverso quell’apparato critico piuttosto intricato (e faticosamente conquistato sul campo) che gli è proprio. Concentrandomi meno sulle parole e più sul suono, spero di riuscire a relazionarmi con la musica anche in termini di estetica. Pertanto, queste osservazioni saranno più suggestive che strettamente analitiche; sicuramente storiche, e tuttavia non la Storia.

(…) Nello studio del reggae come dell’hip hop si tende a prestare scarsa attenzione all’effettiva esperienza dell’ascolto. Il momento estatico dell’interruzione è quello in cui la canzone si ritrae dalla sua progressione narrativa, espandendo un isolato momento non-narrativo nello spazio e nel tempo, per poi tornare alla continuità. L’interruzione è in questo senso simile alla blue-note nella musica Afroamericana, o al vibrato nel blues: è l’esteticizzazione della rottura e l’estensione del dolore che essa genera, che viene trasceso in virtù della sua stessa bellezza. Ma, piuttosto che enfatizzare il senso di angoscia proprio di questo spazio di discontinuità, il beat è una gioiosa scarica di adrenalina. Il partecipante al rituale si posiziona sulla strada per la possessione, incontrandovi la possibilità di una libertà che è sconosciuta all’universo della narrativa. Per i discendenti degli schiavi, per i quali “il lavoro” è ancora corrotto dalle disuguaglianze di un sistema basato sulla dominazione bianca ed europea e su rigide gerarchie di classe, questa “interruzione” è un momento di liberazione pregno di bramosie profondamente represse e di visioni utopiche. Questo momento di trance, quando il basso, la voce e le melodie scompaiono lasciando la pura interruzione non-narrativa, è il momento del dub; un momento di terrore esistenziale.

Nella musica reggae degli inizi, la tecnica della separazione della sezione ritmica (basso e batteria) dalle tastiere e dai fiati attraverso il banco mixer era in parte influenzata dalla pausa strumentale tipica delle incisioni RnB americane degli anni Sessanta. Il minimalismo di basso – e batteria – che caratterizza i dischi di duro funk strumentale dei primi anni Settanta di gruppi come JBs, Meters ed altri, ha ispirato il dub reggae che a sua volta ha influenzato la successiva generazione di musica fatta in studio di registrazione, come disco, house e hip hop. Il dub, così come la rudimentale messa in battuta di due brani attraverso l’uso del doppio giradischi da parte di DJ Kool Herc, evolve in una formazione indipendente attraverso la radicale trasformazione di una narrativa lineare (una canzone), rifiutando così qualunque nozione di finitezza, approdo o punto di arrivo, anche in senso metaforico. Com’è noto, è qui che nasce il concetto di remix, il prodotto di una necessità economica che diviene esplorazione metafisica e che fornisce, ancora oggi, alcune delle più importanti innovazioni estetiche e tecnologiche nella storia del suono registrato. E’ anche la più palese forma di capitalismo: massimizza il profitto riducendo il lavoro. Trasforma il produttore in artista, reintroducendo beni di consumo già ultimati all’interno del ciclo di produzione, e mercificando ulteriormente l’esperienza sociale e spirituale del suono.

E’ chiaro a questo punto che, nell’era del dancehall, discutere del fondamentale significato culturale del dub in Giamaica, dove questo ha raggiunto l’apice nella prima metà degli anni settanta, è un po’ come ritornare a casa con notizie già vecchie. E’ invece importante riconoscere come l’eco di questa tradizione culturale ancora risuoni forte attraverso la Diaspora, in realtà avvolgendo e incorporando la produzione culturale contemporanea della Giamaica stessa: l’eco è molto più forte del suono originale. Occorre rendersi conto di ciò che si verifica quando un suono indigeno picchia così forte e così lontano da raggiungere orecchie altrui, trasformarsi, e in seguito addirittura permettersi di rimbalzare indietro. In questo senso si potrebbe dire che il termine dub indica più precisamente una strategia o, come molti sosterrebbero, una visione del mondo, una modalità dell’ascolto. Il dub emerge come esempio del modo in cui la fredda, alienata tecnologia Occidentale possa venire addomesticata proprio dai suoi utilizzatori imprevisti. Poiché è con il dub che il banco mixer diventa uno strumento, e il suono il fulcro dell’attività di produzione musicale. E’ attraverso il dub che le direttrici fondamentali del pensiero umano – suono, silenzio e eco – vengono portate alla luce attraverso la tecnologia. Ed è attraverso il dub che la memoria diviene il fulcro specifico dell’intero rituale.

La celebrazione di George Lemming del potere rituale della radio ci prepara a vedere il modo in cui la tecnologia Occidentale consente l’espressione di altre visioni del mondo, altre storie. Nella sua visione (più correttamente, un modo di suonare): “I morti sono ora onorati nella loro stessa assenza; conservati nelle nostre memorie, vengono convocati dagli ingegneri a popolare la piccola scatola magica del suono.” Questo, mi sembra, è quanto accade quando la magia della scienza incontra la magia tradizionale della realtà postcoloniale. Lemming si appropria della radio per utilizzarla a proprio piacimento: i morti qui non sono i morti bianchi, ma i cadaveri muti del purgatorio Atlantico. Attraverso le sue innovazioni tecnologiche, il reggae ci ha trasmesso la storia di Caliban e della radio, lo schiavo e la macchina. Non a caso, Lee Scratch Perry (che è oggi uno dei più celebrati produttori/performers al mondo, decenni dopo che la sua stella in Giamaica si era spenta) descrive le proprie tracce dub prodotte negli anni Settanta come “piene di fantasmi.”

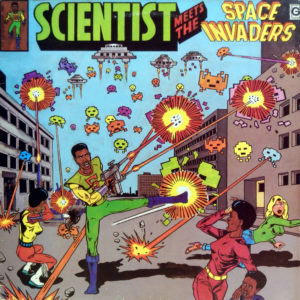

Fantasmi nel mix, spettri nella macchina. King Tubby e altri come Errol Thompson, Overton “Scientist” Brown e Lloyd “Jammy” James – e molti produttori e tecnici il cui nome deve ancora essere riscattato dal purgatorio della storia – hanno suonato il banco mixer come uno strumento con il quale improvvisare. Hanno efficacemente trasformato uno stile di musica popolare in un concetto astratto, dove è necessario tendere l’orecchio verso ciò che resta oltre la melodia, oltre il basso, dove la mente deve necessariamente adeguarsi ad una visione (o un modo di suonare) del mondo in cui il significato sembra poter essere rintracciato ovunque, e, allo stesso tempo, da nessuna parte.

(…) Per i produttori Giamaicani degli inizi, la tecnologia era priva delle limitazioni solitamente date per scontate, così come delle leggi che ne regolano le procedure consuete; per i produttori e per i DJs hip hop, rompere con tutte le convezioni era necessario per la creazione di quel che è una visione del mondo estremamente moderna (o post-moderna). Gli spari nei campioni hip hop; le sirene della polizia; suoni e consistenze d’ambiente casuali; l’uso di errori per creare l’illusione del contatto; i toni bassi registrati in rosso per inchiodare al terreno gli ascoltatori; l’atonalità delle tecniche dello scratch (che stanno iniziando ad essere presenti anche nelle pratiche dei sound system Giamaicani); e, più d’ogni altra cosa, l’uso di eco e reverbero per creare l’illusione di ampie distanze, enormi spazi vuoti percorsi da piedi, e menti, neri ed esausti. Queste tecniche da studio mettono insieme la sensazione di una ricerca senza tregua per le proprie radici con la tensione propria di una dispersione senza fine.

E’ chiaro che la Giamaica è diventata una sorta di patria mitica per le proprie elaborazioni su tecnologia e cultura. Ciò non potrà mai essere messo in evidenza a sufficienza: un paese nero del terzo mondo viene celebrato per le sue innovazioni tecnologiche – e in realtà le tecniche digitali utilizzate nella produzione del dancehall non andrebbero viste solo come musica, ma come l’avanguardia del coinvolgimento della Giamaica nella rivoluzione informatica. Come Jacques Attali tanto elegantemente afferma, “l’economia politica della musica non è marginale bensì premonitoria. I rumori di una società anticipano le sue immagini e i suoi conflitti materiali.” Nel suono stesso – quello lineare e analogico del roots, così come quello digitalizzato e disperso tra gli hard disk del dancehall, ad esempio – sono codificate le relazioni sociali, culturali ed economiche del futuro. Per questo motivo è proprio l’estetica del reggae ad essere tanto importante. Lo studio (di registrazione, NDT) è anche il luogo metaforico per lo spazio e il movimento, le radici e l’appartenenza attraverso l’intero paesaggio immaginario della Diaspora nera. Qui le realtà locali assurgono a mitologia globale: rude boys del ghetto e druggists si trasformano in simboli della resistenza nera; sottoproletari emarginati dagli occhi rossi diventano profeti; il disordine dei quartieri popolari si fa teoria e politica culturale.

Chi è, dunque, il Dr. Satan? La mitologia del reggae è nota per la propria attenzione a questioni di dominazione ed oppressione, così come per le sue Anansi-esche politiche culturali. Fuga, trasformazione e frenesia linguistica fanno parte di questa tradizione: movimento, innovazione e irrequietezza sono le sue tipiche preoccupazioni, e le dinamiche di potere il suo focus esplicito. Il personaggio tipico del reggae è inesorabilmente coinvolto in una sfida: contro Babilonia, Papa Giovanni Paolo, Busha, lo Slave Master, o Mr. Brown. E, non di rado, egli stesso impiega il proprio potere nella marginalizzazione di diversi “altri” – donne, omosessuali e lesbiche, informatori, sound-boys rivali e ulteriori outsiders culturali. In questo caso, il Dr. Satan è l’immagine dell’autorità in senso tecno-culturale. Il titolo per questo pezzo proviene da un album di Rupie Edward intitolato, non senza risonanze bibliche, “Let There Be Version”, e da un brano originariamente intitolato “Yamaha Skank”. Secondo alcuni quest’album rappresenta la genesi dei one-riddim album (album dove tutti i brani sono basati sulla medesima traccia strumentale, NDT). Dato che ogni version risulta tanto diversa dalle altre, l’album non fu apprezzato solo per canzoni come quella del titolo, cantata da Shorty the President, o per “My Conversation” di Slim Smith & the Uniques, o ancora per il brano dei primi Heptones “Give Me the Right.” L’album fu ben ricevuto anche per come riusciva a giocare costantemente con le possibilità concesse da un limitato insieme di circostanze; fu elogiato per la manipolazione senza sosta della familiarità e per il riordinamento della memoria. Qui i Success All Stars, gruppo di musicisti responsabili dell’incisione originale, entrano di peso con una traccia letteralmente inzuppata d’eco, dal titolo “Dr. Satan Echo Chamber”, che chiaramente evoca una certa consapevolezza circa i sinistri piani di Colui il quale ha inventato la tecnologia. Ma la camera d’eco non è solo la macchina-mondo del capitalismo globale, bensì anche la metafora della Diaspora come processo, una tecnologia di cambiamento di cui il reggae non è solo un prodotto ma anche un meccanismo produttivo.

E’ ormai dato per assodato che il tamburo è la caratteristica che maggiormente definisce le tradizioni espressive di matrice Africana. La sua trasformazione in drum beat e ritmo non solo segna un cambiamento nelle forme della musica nera, ma anche nella stessa estetica nera, che muta di classe in classe, cultura in cultura, generazione in generazione. Nel voler continuare questo mito fondativo della Diaspora, bisognerebbe considerare il reggae come la forma nella quale si raggiunge la piena consapevolezza che non è tanto il tamburo ad essere cruciale, quanto il beat stesso; e che, amplificando e modificando il beat, anche quei membri della comunità gettati ai suoi margini più distanti – ora che le piantagioni attraversano le nazioni, e l’Africa è tutto il mondo – avrebbero potuto ballare, e ballando ricordare, e reinventare le proprie possibilità.