Rappresentare il dolore, la pena e la povertà degli altri è sempre un compito delicato e complicato. La migrazione oggi, resa illegale dalla legislazione europea e spettacolarizzata dai media, è il caso più evidente. L’empatia è apparentemente generata solo quando l’anonimato dei corpi stranieri può essere individualizzato per essere raccontato. Poteri e relazioni strutturali più ampie sono solitamente allontanati dal racconto, ridotti a vaghi riconoscimenti. La storia richiede l’identificazione dell’individuo. O, almeno, questo è ciò che ci insegna la nostra cultura.

Tutto ciò è stato istituzionalizzato sia nella filosofia politica che nei romanzi che raccontano le nostre vite. Tuttavia, è una prospettiva che ci lascia con una povertà di spiegazioni e di comprensione. Nel recente film di Matteo Garrone, Io Capitano, incontriamo tali domande e problemi. Il viaggio di Seydou e del suo amico Moussa dal Senegal attraverso il Sahel e la Libia, e poi il Mediterraneo, è intensamente raccontato in tutti i suoi strazianti dettagli. Seydou, indotto dai suoi rapitori libici a guidare un barcone verso l’Europa, sperimenta tutte le remore morali della sua responsabilità. Nonostante tutto, riesce nella sua impresa. È un eroe e c’è un (temporaneo) lieto fine. Ma sappiamo che non è così. Oltre alle torture in Libia, questi migranti affrontano anche le condizioni di quasi schiavitù in Italia. Senza documenti e protezione, sono soggetti alla condizione di non avere il diritto di avere diritti. Il sogno europeo è spesso un incubo. Intrappolata in questi meccanismi, ulteriormente codificati e rafforzati dal razzismo strutturale, questa non è certo una narrazione che può essere facilmente trasmessa. Soprattutto, se siamo onesti, essa rivela la nostra responsabilità primaria nel racconto. Nel caso del film di Garrone, la costruzione dell’Africa come luogo di estrazione umana e materiale a beneficio dell’Occidente – dalla schiavitù e l’inizio della modernità atlantica ai metalli preziosi dei nostri gioielli e cellulari – riguarda in ultima analisi la costituzione coloniale del presente. Il migrante moderno non è solo un rifugiato economico o uno sgradito portatore di crisi, ma rappresenta piuttosto il ritorno di quella storia repressa.

Quindi, cosa sto dicendo? Il film di Garrone non avrebbe dovuto essere realizzato? È un fallimento politico ed etico (e quindi estetico)? Le cose non sono mai così semplici. La consolazione delle alternative binarie, persino del ragionamento dialettico, sfugge. Per il momento, siamo bloccati con la narrazione individualizzata, con scelte e orizzonti ridotti a una comprensione soggettiva del mondo che oscura forze più profonde e relazioni più ampie. Il trucco è lavorare su questa imposizione in modo tale da spingerci oltre questi parametri. La risposta umanista all’eroe migrante è insufficiente. Dopo tutto, ci conferma nella nostra formazione del sentimento, quella stessa formazione che ha prodotto il ‘migrante’ contemporaneo attraverso la nostra colonizzazione delle risorse umane e materiali del pianeta.

Non c’è una formula ovvia o un’alternativa pronta. Si tratta, pensando con il cinema, di un’estetica cinematografica che ci prepara a un’altra etica in cui la nostra posizione e il nostro punto di vista sono messi in discussione, interrotti, persino emarginati o aggirati. Il metodo non può che risiedere nella pratica cinematografica stessa.

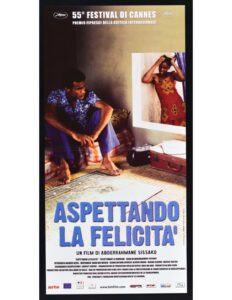

Ho in mente due film che affrontano il percorso etico ed estetico proposto in Io Capitano. Uno è diretto nel suo stile ‘documentaristico’ come il film di Garrone: Cose di questo mondo (2002) di Michael Winterbottom. L’altro, di Abderrahmane Sissako, Aspettando la felicità (2002), suggerisce un modo poetico di riconfigurare le brutali imposi zioni della modernità. Mi limito al film di Winterbottom, più vicino per stile e intenti a quello di Garrone, dove entrambi i registi europei affrontano l’alterità di altri mondi che la loro (mia) cultura ha inquadrato e ora punisce. Nel film In This World seguiamo due afghani, Jamal e Enayatullah, provenienti dal campo profughi di Shamshatoo, vicino a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, mentre cercano di raggiungere Londra attraversando Iran, Kurdistan, Turchia, Italia e Francia. Enayatullah muore per soffocamento nel container che porta loro e altri migranti da Istanbul via mare a Trieste. Jamal alla fine riesce ad arrivare a Londra. La ruvida bellezza del paesaggio, la violenza dei confini e l’avidità dei trafficanti sono presenti in tutta la loro crudezza.

zioni della modernità. Mi limito al film di Winterbottom, più vicino per stile e intenti a quello di Garrone, dove entrambi i registi europei affrontano l’alterità di altri mondi che la loro (mia) cultura ha inquadrato e ora punisce. Nel film In This World seguiamo due afghani, Jamal e Enayatullah, provenienti dal campo profughi di Shamshatoo, vicino a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, mentre cercano di raggiungere Londra attraversando Iran, Kurdistan, Turchia, Italia e Francia. Enayatullah muore per soffocamento nel container che porta loro e altri migranti da Istanbul via mare a Trieste. Jamal alla fine riesce ad arrivare a Londra. La ruvida bellezza del paesaggio, la violenza dei confini e l’avidità dei trafficanti sono presenti in tutta la loro crudezza.

Anche il giovanissimo Jamal è un eroe semplicemente per essere sopravvissuto a tutte le avversità. Tuttavia, le relazioni sociali che si creano lungo il percorso, dalla vita familiare allargata a Peshawar alla solidarietà in Kurdistan e all’amicizia nella ‘giungla’ di Calais, ci fanno costantemente entrare in un mondo più ampio. Il singolo viaggiatore non è semplicemente parte della migrazione moderna: il campo di Peshawar è presentato all’inizio del film come il prodotto dell’aggressione prima sovietica e poi americana e alleata, dove sono state spesi quasi 8 miliardi di dollari nel 2001 per sganciare delle bombe sull’Afghanistan. Le brutali semplicità della geopolitica trasformano un’odissea personale in una riorganizzazione radicale delle mappe del mondo moderno: dal basso, dai margini, dal silenzio di altre storie. Anche la mia na rrazione non riesce a marcare la differenza. Ciò che si nasconde nel linguaggio cinematografico è un eccesso che allude a qualcosa in più della spiegazione verbale. L’immagine contiene sempre un supplemento in più del semplice svolgimento del racconto. Lasciarla per così dire respirare, sottraendoci alla linearità della narrazione, dissemina una complessità in cui la poetica sostiene una politica più opaca ma profonda (lo stesso si può dire del film di Sissako).

rrazione non riesce a marcare la differenza. Ciò che si nasconde nel linguaggio cinematografico è un eccesso che allude a qualcosa in più della spiegazione verbale. L’immagine contiene sempre un supplemento in più del semplice svolgimento del racconto. Lasciarla per così dire respirare, sottraendoci alla linearità della narrazione, dissemina una complessità in cui la poetica sostiene una politica più opaca ma profonda (lo stesso si può dire del film di Sissako).

Riflettendo sul film di Matteo Garrone, delle cui opere cinematografiche resto un ammiratore, sia l’idealizzazione della vita familiare in Senegal sia l’impeto incessante della narrazione che ci spinge verso il Mediterraneo e l’Europa ci negano quello spazio: le sue ambiguità e complessità. Le immagini sono drammatiche, i sentimenti ben intesi, ma la sua estetica resta bloccata da un’etica che ha il fiato corto, che non è disposta a scavare più a fondo e nemmeno a lasciare che il migrante abiti una storia e un mondo che non è semplicemente nostro da raccontare.

Chiaramente, non esiste una soluzione. Solo un viaggio critico perpetuo. Nel continuum coloniale del presente i nostri fallimenti, una volta riconosciuti e registrati, segnano ulteriori percorsi da perseguire.